1.1 P4处理器架构设计特点

NetBurst架构是P4处理器的核心创新。英特尔在这套架构里塞进了不少有意思的设计思路。超长流水线设计让处理器能够达到更高的工作频率——我记得当年看到3.0GHz的P4处理器时,确实被那个数字震撼到了。快速执行引擎让算术逻辑单元以两倍于核心频率的速度运行,这个设计在当时看来相当激进。

分支预测单元在P4架构中扮演着关键角色。它试图减少流水线停顿带来的性能损失,不过在实际使用中,预测失误时的惩罚也比前代产品更明显。我有个朋友曾经抱怨他的P4电脑在运行某些游戏时会突然卡顿,很可能就与分支预测失误有关。

20级流水线在初期版本中后来扩展到31级。更深的流水线意味着每个时钟周期要完成的工作更简单,理论上能达到更高频率。但深流水线也带来了更大的分支预测错误代价,这在某些应用场景中确实成为了性能瓶颈。

1.2 P4处理器性能参数详解

时钟频率是P4处理器最引以为傲的指标。从最初的1.4GHz一路攀升到后期的3.8GHz,这个数字游戏确实吸引了不少消费者。不过单纯的高频率并不总是意味着更好的性能,这点在后来的测试中逐渐显现。

前端总线速度从400MHz起步,逐步提升到800MHz。更快的总线意味着处理器与内存控制器之间能有更大的数据吞吐量。但在实际应用中,内存延迟问题依然存在,特别是在运行对内存敏感的应用程序时。

二级缓存容量从256KB逐步增加到1MB。更大的缓存有助于减少处理器访问主内存的次数,这对性能提升至关重要。不过缓存设计的具体实现方式同样重要,不仅仅是容量大小的问题。

SSE2指令集的引入值得关注。这套指令集扩展了多媒体处理能力,对视频编码和科学计算类应用带来了实质性的性能提升。现在回想起来,这个指令集确实为后来的处理器发展奠定了基础。

1.3 P4处理器在不同应用场景表现

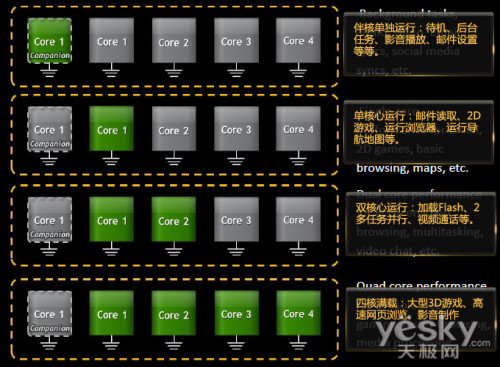

在办公应用场景中,P4处理器的表现还算令人满意。运行Office套件、网页浏览这些日常任务时,用户很少会遇到性能瓶颈。不过当同时开启多个大型应用程序时,系统响应速度就会明显下降。

游戏性能呈现出复杂的面貌。依赖高频率的游戏中,P4确实能提供不错的帧率。但遇到对分支预测敏感的游戏时,深流水线的缺点就暴露无遗。我记得在玩某些实时策略游戏时,大规模战斗场景会让帧率产生明显波动。

多媒体处理是P4的强项之一。视频编码任务能够充分利用处理器的高频率和SSE2指令集,编码速度相比前代产品有显著提升。这个优势让P4在当时的内容创作者群体中获得了不少青睐。

服务器应用则揭示了架构的局限性。深流水线设计在服务器工作负载中经常遇到分支预测问题,导致整体性能不如预期。这个教训后来确实影响了处理器架构的发展方向。

2.1 架构设计差异对比

NetBurst与Core架构代表着两种截然不同的设计哲学。P4执着于提升时钟频率,通过超长流水线追求GHz数字的突破。酷睿转向更智能的方向,注重每时钟周期指令数(IPC)的提升。这种转变背后是英特尔对能效比认识的深化。

执行单元的设计差异很明显。P4的快速执行引擎让ALU以双倍频率运行,看似巧妙却带来额外的功耗和散热压力。酷睿采用更宽的执行端口,能够在单个周期内处理更多指令。实际使用中,这种设计让酷睿在相同频率下完成更多工作。

缓存架构的改进值得关注。P4的二级缓存虽然容量不小,但访问延迟相对较高。酷睿引入共享式三级缓存,不同核心可以快速访问相同的数据副本。这个设计对多线程应用特别友好,我帮朋友升级电脑时亲眼见过这种改进带来的性能提升。

内存控制器位置的变化影响深远。P4时代内存控制器位于北桥芯片,数据需要经过更长的路径。酷睿将内存控制器集成到处理器内部,大幅降低内存访问延迟。这种改变让日常应用的反应速度明显更快。

2.2 性能表现对比分析

单线程性能对比呈现出有趣的结果。在相同频率下,酷睿架构的IPC优势让它在大多数应用中领先P4。某些特别优化高频率的应用中,P4还能勉强跟上,但这种场景越来越少。测试数据表明,2.0GHz的酷睿处理器往往能超越3.0GHz的P4。

多线程性能差距更加明显。酷睿原生支持多核心技术,而P4主要依赖超线程技术模拟多核。在处理真正并行的任务时,物理核心的优势无可争议。视频转码测试中,双核酷睿完成时间通常只有同频率P4的一半。

游戏性能对比见证了架构演进的力量。早期游戏依赖高频率,P4尚有一战之力。随着游戏引擎复杂度提升,酷睿的架构优势完全展现。特别是开放世界游戏,对分支预测和缓存效率的要求让P4显得力不从心。

专业应用性能差异令人印象深刻。Photoshop滤镜处理、3D渲染这些工作负载中,酷睿的领先幅度往往达到50%以上。这不仅仅是频率或核心数量的差距,更是架构效率的全面胜利。

2.3 能效比与散热表现对比

功耗数字讲述着完整的故事。一颗3.0GHz的P4处理器功耗轻松突破80瓦,而性能相近的酷睿可能只需要35瓦。这种能效差距在笔记本电脑上表现得更加明显,直接影响了电池续航时间。

散热需求差异很大。P4的高功耗意味着需要更大型的散热器,机箱内积热问题比较普遍。酷睿的优化设计让标准散热器就能满足大多数情况。我记得有台P4电脑夏天经常因为过热自动降频,换成酷睿后这个问题自然消失。

超频潜力对比值得玩味。P4本身已经运行在很高的频率上,超频空间有限且代价巨大。酷睿架构在保持较低基础功耗的同时,往往还有不错的超频余地。这种设计让发烧友能在性能和散热间找到更好平衡。

长期使用成本不容忽视。P4的高功耗意味着更高的电费支出,特别是在需要长时间开机的场景。对于小企业或者家庭用户来说,选择酷睿可能几年就能省下一台新电脑的钱。能效比确实成为了处理器选择的重要考量因素。

3.1 P4在处理器发展史上的地位

NetBurst架构代表着处理器发展的重要转折点。它证明了单纯追求时钟频率的局限性,为后续架构演进提供了宝贵教训。在奔腾和酷睿之间,P4承担着承上启下的历史使命。

那个年代装机时打开机箱,总能看到P4处理器上那个标志性的银色散热器。它见证了个人电脑普及的黄金时期,许多人的第一台电脑就是搭载P4的兼容机。这种普及度让它成为整整一代人的数字记忆。

技术路线的探索价值不容忽视。英特尔通过P4验证了超长流水线设计的可行性边界,虽然最终证明这不是最优解。这种大胆尝试为后来的酷睿架构铺平了道路,工程师们得以更清晰地认识到能效比的重要性。

市场竞争格局因为P4而改变。当时AMD的K8架构在能效方面表现更好,这种竞争压力促使英特尔加速了架构转型。可以说,P4时期的教训直接催生了后来成功的酷睿系列。

3.2 P4处理器的优缺点总结

高频设计是P4最显著的优势。在特定应用中,比如某些老游戏和软件,高时钟频率确实能带来性能提升。超线程技术也算是个亮点,在多媒体处理等场景中能提供一定的性能增益。

功耗问题始终困扰着P4系列。那些年装机最头疼的就是散热配置,原装散热器往往压不住满载温度。我记得有次帮亲戚修电脑,P4待机温度就接近60度,夏天经常触发过热保护。

实际性能与频率数字存在落差。3.0GHz的P4在日常使用中经常不如2.0GHz的酷睿流畅,这种体验反差让很多用户感到困惑。特别是在多任务处理时,架构效率的差距暴露无遗。

兼容性倒是P4的一个强项。由于上市时间长、装机量大,各类软硬件的兼容性测试都很充分。即便是现在,要找支持P4的驱动程序也比找更新的老平台容易得多。

3.3 P4处理器在当今的适用场景

怀旧电脑爱好者还在使用P4搭建复古游戏平台。那些专为高频率优化的老游戏在P4上运行效果反而更好,比如《半条命2》和《毁灭战士3》。这种特定场景下,P4找到了自己的生存空间。

工业控制领域偶尔能看到P4的身影。某些老式数控设备和工控机仍然依赖P4平台,系统稳定运行比性能更重要。更换整套系统的成本可能远高于继续维护现有设备。

教学实验环境也在使用淘汰的P4电脑。计算机组成原理课程中,P4的经典架构很适合用来讲解处理器工作原理。学生们可以通过实际操作理解流水线、缓存这些基础概念。

收藏价值开始显现。成色良好的P4处理器正在成为硬件收藏家的目标,特别是那些特殊版本。去年我在二手市场看到一颗奔腾4 Extreme Edition,品相完好的要价还不低。

应急备用机也是个选择。当主力电脑送修时,临时搭建的P4平台至少能处理文档和上网浏览。虽然速度慢些,但关键时刻能派上用场。这种实用主义的态度让老硬件继续发挥余热。

沪ICP备2023033283号

沪ICP备2023033283号